はじめに

椅子は現代の暮らしに欠かせない家具ですが、日本では長い間「床に座る」生活文化が根付いてきました。本記事では、日本全国および岡山県における椅子文化の歴史を振り返り、和式生活から椅子式生活への変遷や、地域に根差した椅子文化の特色についてまとめます。

日本における椅子文化の歴史

古代~中世:和式生活の中の椅子の萌芽

日本では古来より胡坐(あぐら)をかいて床に座る習慣が主流で、畳や筵(むしろ)といった敷物の上に直接座る生活様式が育まれました。

そのため、一般庶民の日常生活で椅子に座る機会はほとんどありませんでした。

しかし、椅子そのものが全く無かったわけではなく、祭祀や作業用に限定的に用いられていました。

弥生時代の遺跡からは、機織りの際に女性や子供が腰掛けたとみられる木製の腰掛け(椅子状の道具)が出土しています。

この腰掛けは広葉樹のクヌギ製で、脚を差し込む構造になっており、儀式や作業時に用いられたと推測されています。

また奈良時代には、正倉院に皇帝の御座として用いられた**「赤漆欟木胡床(せきしつ・かんぶくのこしょう)」**が現存しており、背もたれと肘掛けを備えた立派な椅子が天皇の儀式用に使われていました。

当時、貴族たちは背もたれのない腰掛け(胡床や床几)に座り、背もたれ付きの椅子は権威や身分の高さの象徴だったとされます。

中世に入っても庶民の間で椅子は一般化せず、例えば戦国時代には武将が戦場で用いる携行用の折り畳み椅子(開くと脚がX字状になる胡床)が存在した程度でした。

一方、庶民が腰掛けられるものといえば、家の縁側や木・竹で作った縁台、茶店の長椅子(背もたれのない腰掛け)くらいで、基本的には座布団に正座する生活が続いていたのです。

近世(江戸時代):座敷文化と限定的な椅子利用

江戸時代になると、日本独自の座敷文化が完成し、畳敷きの部屋に座布団を敷いて座る生活様式が庶民に広く定着しました。

この時代、商家や裕福な家では来客用に座椅子(脚のない椅子)を用意することもありましたが、洋式の椅子はまだ一般的ではありませんでした。

しかし、江戸後期から幕末にかけて海外との交流が始まると、長崎や横浜などに来航した欧米人の影響で、西洋の椅子が日本にももたらされます。

実際、江戸末期には外国人が使用する椅子を見た日本の大工たちがそれを真似て椅子を作り始めるようになり、畳の部屋でも使える折り畳み椅子や和風の肘掛椅子などが考案されました。

ただし、これらはまだ一部の好事家や職人による試みに過ぎず、庶民の暮らしの中では依然として床几や座椅子程度しか使われていませんでした。

江戸時代を通じ、日本全体では「座る=床に座る」という和式生活が続き、椅子はあくまで例外的な存在だったといえます。

明治時代:文明開化と椅子文化の本格導入

1868年の明治維新以降、日本は急速に西洋文化を取り入れて近代化を図りました。

文明開化の風潮の中で椅子文化が本格的に定着し始めたのは明治時代になってからです。

政府は近代的な学校制度を創設し、洋風建築の校舎を建てて教室に机と椅子を導入しました。

明治初期には東京の師範学校(教師養成学校)で畳を撤去して机と椅子を並べた洋風教室が試みられ、そのスタイルが全国の学校にも波及していきました。

また行政機関や役所、官公庁の執務室にも洋式の机と椅子が取り入れられ、役人たちは袴ではなく背広を着て椅子に座り執務するようになります。

加えて、都市部を中心に西洋式の社交空間が出現したことも椅子普及の大きな契機でした。

例えば明治中期以降、喫茶店やビヤホール、レストラン、劇場など洋風の施設が各地に増え、大勢の客のために大量の椅子が必要となりました。

当初、日本国内には椅子を大量生産する技術や設備が無かったため、その需要を満たすために**ウィーン製の曲木椅子(ベントウッドチェア)**など海外から完成品が輸入されました。

有名なTHONET社の曲木椅子(No.14)は軽量で丈夫かつ安価だったため、明治時代の喫茶店や食堂で広く用いられています。

一方で、日本は国土の3分の2を森林が占める木材資源国であったことから、この豊富な木材を活かして国内で椅子を製造する取り組みも進められました。

明治政府は椅子製作技術の国産化を図るため、多くの職人や技術者を欧米に派遣して木製椅子の製造技術を学ばせ、国内の家具工場で椅子の生産が始まるきっかけを作りました。

こうして西洋の椅子は学校・オフィス・公共空間へ次第に浸透し、椅子の需要増加に伴って日本人の椅子デザインも工夫されるようになりました。

学校への椅子導入と規格化

明治政府の近代教育推進により、小学校から大学まで教室に机と椅子を配置することが標準となりました。

児童生徒の体格に合わせた家具の研究も行われ、1897年(明治30年)には文部省が身長100cmから150cmまで5cm刻みの児童用机・腰掛け寸法基準表(10段階)を作成し、全国的な標準としました。

これにより、日本各地で製造される学校用机椅子のサイズが統一され、教育現場に適した椅子の設計が進みました。

明治末期~大正期になると、ほとんどの学校教室に二人掛けの木製長机と腰掛け(ベンチあるいは背もたれ付きの椅子)が備えられるようになりました(明治当初は寺子屋の延長で畳敷き教室も一部に存在しましたが、急速に洋風教室へ転換しています)。

なお当時の二人用机の寸法は幅約109cm×奥行36cm程度で、現代の机より一回り以上小ぶりでした。椅子についても、小柄な日本人児童に合わせた低めの座面高が採用されました。

家庭への浸透は徐々に

学校や官公庁、都市の商業施設では明治期に椅子が定着しましたが、一般家庭に本格的に椅子が普及するまでにはなお時間がかかりました。

明治・大正期でも、多くの家庭は座敷で食事をし、来客も座布団でもてなすのが通常で、椅子やテーブルを備えた食堂や居間を持つのは洋風嗜好の富裕層に限られていました。

例えば政財界の大邸宅では応接室や食堂に舶来の椅子を置くケースもありましたが、庶民の生活様式は依然として畳とちゃぶ台が中心でした。

しかし少しずつ変化は始まっており、大正時代には都市部のモダンな生活を志向する人々の間でダイニングテーブルと椅子を置く暮らしが話題になったりもしています。

とはいえ、昭和初期の時点でも「畳に座布団」が日本人の主流の生活様式であり、「イスのある暮らし」はようやく芽生えた段階だったと言えるでしょう。

昭和~戦後高度成長期:椅子の大衆化と生活革命

第二次世界大戦後、日本は急速な復興と経済成長を遂げ、人々の暮らしも大きく変化しました。

伝統的な和式住宅に代わり、公営住宅や集合住宅(団地)が全国に建設され、人々の生活空間が様式化・洋風化していきます。

1950年代、住宅公団が供給した団地住戸に「ダイニングキッチン(DK)」が採用され、食事室にはテーブルと椅子を置くことが推奨されました。

これを契機に、一般家庭にも食事用テーブルセットが広まり、日本人の生活スタイルは一気に欧米化していきます。

戦前には和室でちゃぶ台を囲んで正座するのが当たり前でしたが、戦後にはフローリングの洋間で椅子に座って食事をする家庭が増えていきました。

実際、住宅の主流が畳の和室からフローリング中心になるにつれて、日本中で椅子に座る生活(椅子式生活)が広まり、1970年代までには都会を中心に「食卓で椅子に腰掛けて食事」が一般的な光景となりました。

高度経済成長期にはカラーテレビ・自動車と並んでダイニングセットが新三種の神器とも呼ばれ、和室に代わり洋間(リビングダイニング)を持つことが豊かな暮らしの象徴となったのです。

学校・オフィスと椅子の近代化

戦後の教育現場でも椅子と机の改良が進みました。

戦後直後は物資不足から粗悪な学校机椅子も出回りましたが、1952年(昭和27年)に「学校用家具(普通教室用机・椅子)」のJIS規格が制定され、全国で一定品質の製品が供給されるようになります。

昭和30年代にはベビーブーム世代の児童急増に対応して学校の新増設が相次ぎ、木製の机椅子の需要がピークに達しました。

しかし地方の木工所では対応が追いつかず、また木製家具は壊れやすく手入れも必要なため、1960年代からはスチールパイプ製の椅子と机が急速に普及し、ほとんどの小中学校で採用されるようになりました。

この頃にはオフィス家具の大量生産も本格化し、企業の事務所では鉄脚の事務机と回転椅子(キャスターチェア)が用いられるようになります。

オフィスチェアについては、戦前は木製の肘掛椅子程度でしたが、戦後に入ると欧米にならった人間工学的設計の事務椅子が国産化され、1960年代後半には上下昇降機能付きの回転椅子が普及しました。

こうして昭和後期には、学校・職場・公共施設・家庭と、あらゆる空間で椅子に座ることが当たり前の時代が到来したのです。

日本椅子文化の時代別まとめ年表(全国)

| 時代・年(目安) | 日本国内での椅子文化の主な動き・特徴 |

|---|---|

| 古代 (~奈良時代) | 弥生時代の遺跡から木製腰掛けが出土。椅子は儀式・作業用で日常では未普及。奈良時代、正倉院に皇族用の肘掛椅子(赤漆塗胡床)が伝存。 |

| 中世 (平安~戦国期) | 座る習慣は床座が基本。武家で折り畳み椅子(胡床)が野戦用に用いられる。庶民には縁台や腰掛け程度で、椅子は権威の象徴として限定利用。 |

| 近世 (江戸時代) | 座敷に座布団の生活が定着。洋椅子への需要が一部で生まれるが、普及せず座椅子どまり。幕末に西洋椅子がもたらされ、大工が模倣製作開始。 |

| 近代 (明治時代) | 文明開化で学校・役所に机と椅子を導入。洋風喫茶店・劇場の増加で大量の椅子を輸入。1897年に学校机椅子の全国規格寸法を制定。上流家庭で洋間・食堂が登場し始める。 |

| 現代(戦前) (大正~昭和前期) | 都市部富裕層で応接間・食堂に椅子が用いられる例が増加。庶民には依然「ちゃぶ台と座布団」が中心で、椅子は日常的ではない。 |

| 戦後 (昭和中期~) | 1950年代に公営住宅でダイニングキッチン制を導入し、椅子式食事が全国に波及。1952年学校家具JIS制定。60年代に学校椅子は木製からスチール製に転換。生活の洋風化が加速し、一般家庭にも椅子が広く普及。 |

| 現代 (平成~令和) | 椅子は日本人の生活の隅々に定着。オフィスチェアや学習椅子など専門化・高機能化が進む。各地域の伝統や素材を活かしたオリジナル椅子デザインも登場し、多様性に富む椅子文化が花開いている。 |

岡山県における椅子の歴史と地域別事例

和式文化から洋式へ:岡山の暮らしと椅子

岡山県でも、日本全体と同様に明治以前は畳敷き・床座の生活が基本でした。

江戸時代の岡山藩に開設された閑谷学校(1670年創設)は庶民教育の先駆けとして有名ですが、その講堂も畳敷きで、生徒たちは長押(なげし)に背をもたせかけて床に直接座り講義を受けていました(座布団程度は使用)。

椅子や机のない環境で学ぶのが当時の当たり前だったのです。こうした和式生活の中で、岡山でも庶民が日常的に使う家具は箪笥(たんす)や膳、ちゃぶ台などが中心でした。

実際、日本全体でも床座文化のもとで「家具」といえば箪笥や座卓(ちゃぶ台)が主であり、木釘を使わずに組み上げる指物技術で作られた和箪笥などが代表格でした。

岡山県でも良質な木材資源に恵まれ、一部地域では江戸時代から指物箪笥の生産が行われていました(例:岡山県西部の笠岡周辺は、隣接する広島県府中市の桐箪笥産業の影響も受け婚礼箪笥の生産が行われたとされる)。

しかし、椅子については藩主や寺院で儀式用に用いられた胡床程度があったのみで、一般庶民には岡山においても縁のない存在でした。

明治維新後、岡山県でも全国と同様に学校教育の近代化が進みました。

明治8年(1875年)には岡山師範学校(教員養成所)が創立され、西洋式の教授法とともに教室の洋式化が図られます。

畳敷きだった旧来の寺子屋風校舎は次第に板張り床に改装され、長机と椅子を配置した教室形態が導入されました。

岡山県内で現存する旧遷喬尋常小学校(きゅうせんきょうじんじょうしょうがっこう、真庭市、1907年建築)は、その時代の洋風小学校建築の好例です。

旧遷喬尋常小学校の教室内部(岡山県真庭市)

木と金属で作られた二人掛け机と背もたれ付き椅子が並ぶ。

明治〜大正期、日本の地方小学校にも西洋式の机と椅子が浸透したことを物語る歴史的空間である。

この学校では、当時の児童の身長に合わせた小ぶりな机椅子が使われており、現在大人の目から見るとまるでミニチュアのように映るという。

岡山県の他地域でも、明治~大正期に建てられた小学校には洋式の教室が普及しました。

例えば岡山市の旧岡山禁酒会館(大正12年建築)は洋風会館ですが、戦後しばらく小学校校舎としても使われ、椅子と机を備えた教室が設けられていました。

こうした流れから、岡山でも大正末期~昭和初期にはほとんど全ての小学校で椅子式の授業スタイルが定着していたと考えられます。

もっとも戦時中は物資不足から、一部で木製箱型腰掛けを代用する例もあったようですが、戦後になると全国規模で学校家具の標準化がなされ、岡山県内の学校もその規格に沿った机椅子が整備されました。

1950年代には岡山市や倉敷市など都市部の中学校・高校で鉄脚の椅子と机が導入され始め、昭和40年代頃までに県内の学校家具はほぼ木製からスチール製へ更新されています。

役所や企業のオフィス環境でも、明治以降岡山県内に椅子が広まっていきました。

明治4年に岡山県庁が発足すると、県庁舎では洋風の執務机と椅子が用意されました。

また倉敷紡績(クラボウ)をはじめ明治期に岡山県下で創業した紡績工場・製鉄所などの近代的工場では、事務室に椅子が置かれただけでなく、女工さんたちがミシンや織機を操作する作業場にも背もたれのないスツール(丸椅子)が使われた記録が残っています。

当時の写真を見ると、大勢の工員が腰掛けに座って足踏みミシンを動かしている姿などが確認できます。

大正時代には水島工業地帯の前身となる事業所(肥料工場など)でも西洋式の机と椅子が取り入れられ、昭和に入り事務所では肘掛回転椅子が珍しくなくなりました。

このように、明治以降の岡山では教育・行政・産業の各分野で椅子の導入が進み、椅子は公共空間から生活空間へ徐々に広がっていったのです。

岡山の一般家庭への椅子普及過程

家庭における椅子の浸透も、全国的な傾向と足並みを揃えて岡山で進みました。

戦前の岡山の民家・町家では、来客時に和室で座卓を囲み座布団に座るのが普通で、椅子を使う暮らしは一部のハイカラな家庭に限られていました。

例えば倉敷美観地区に現存する大原家旧本邸(大正末期築)には洋館部分があり、応接室に洋式ソファや椅子が置かれていましたが、そのような例は当時まだ稀でした。

転機となったのは戦後の住宅事情の変化です。高度成長期の岡山では、県営・市営住宅や企業の社宅が数多く建設され、間取りにダイニングキッチンを備えた洋風住宅が登場しました。

1950年代後半から1960年代にかけて、岡山市や倉敷市の新興住宅地では食卓に椅子を置く家庭が急増し、従来のちゃぶ台で正座する食事風景が次第に姿を消していきました。

特に岡山市南区に造成された大規模団地「福富団地」(昭和30年代)や、倉敷市水島地区の社宅群では、当初からダイニングセットを備え付けた住宅もあり、入居者に椅子座の生活様式が広まったといいます。

昭和40年代には岡山県内の多くの世帯でテレビやソファとともに食卓椅子が普及し、「一家団欒は座敷ではなく椅子に腰掛けてテーブルを囲む」スタイルが定着しました。

他方で農村部では昭和末期でも座敷での食事が残る所もありましたが、平成になる頃にはほとんどの家庭でダイニングチェアが見られるようになりました。

現在では、岡山の伝統的農家住宅でもリフォームで洋間を設け椅子を置く例が多く、冠婚葬祭や茶道など特別な場面以外で正座をする機会は減少しています。

それでも各家庭に和室が残り、状況に応じて椅子と座布団を使い分ける点に、和洋折衷の暮らしが根付いた岡山ならではの生活文化が感じられます。

岡山県の家具産業と椅子~木工の伝統から地域ブランドへ~

岡山県は古くから良質な木材(吉備津杉、美作檜など)の産地であり、木工・指物の技術が地域に根付いてきました。

江戸時代には津山藩や岡藩(現在の真庭市方面)で指物師たちが箪笥や建具を製作し、また明治以降は倉敷周辺で桐箪笥の生産が行われるなど、和式家具産業が発達していました。

椅子について専門に作る工房は少なかったものの、大正~昭和初期には岡山市・倉敷市に洋家具店が現れ、舶来の椅子を輸入販売したり、洋風家具を製造したりし始めます。

戦後になると、需要の高まりに応じて岡山県内でも椅子製造を手がける企業がいくつも生まれました。

例えば1945年創業のすえ木工(岡山市)は、曲木技術を活かして曲げ木の椅子やソファの生産から事業を開始し、その後学童用の鉄パイプ机、婚礼家具へと事業を広げています。

また1950~60年代には学習机ブームに乗って学習椅子を作る町工場も各地に存在しました。こうした中から、現在まで続く岡山の家具メーカーも誕生しています。

岡山発の主な椅子・家具ブランドと特色

- Masterwal(マスターウォール)

– 岡山県浅口郡里庄町に本社を置くAKASE株式会社の家具ブランド。元々は1961年に笠岡市で**「アカセ木工所」として創業し、婚礼箪笥の製造からスタートしました。

時代の変化とともに洋風家具へ業態転換し、2006年に自社ブランド「Masterwal」を立ち上げてからは、最高級のウォールナット無垢材を使ったテーブル・椅子・ソファなどを製作しています。

「100年後のアンティーク家具へ」**をコンセプトに普遍的デザインの家具を追求し、その重厚で洗練された椅子やテーブルは都市部を中心に支持を集め、海外にも販路を拡大しています。

岡山発ながら今や日本を代表する家具ブランドの一つとなっています。 - TSUYAMA FURNITURE(津山家具)

– 岡山県北部の津山市で2019年に行政主導で立ち上げられた地域家具ブランドです。

地元特産の**美作杉・美作檜など「美作材」**を活用し、「開かれた地域ブランド」を構築することを目的としています。

輸入材の台頭で需要が落ち込んだ津山地域の杉・檜に新たな命を吹き込むため、津山市産業支援センターが多摩美術大学と産学官連携プロジェクト「つやま家具プロジェクト」を推進し、学生がデザインを提案、地元木工企業4社が製品化しました。

誕生した椅子やベンチ、スツールは木の温もりとモダンな意匠を兼ね備えており、森林資源の循環利用と職人技の継承を両立する取り組みとして注目されています。 - TEORI(テオリ)

– 倉敷市真備町に本拠を置く家具メーカーで、竹素材の家具製品で知られます。

真備町は日本有数のタケノコ生産地で竹林が広がりますが、間伐で出る不要な竹の有効活用に着目し、1989年創業のTEORI社は独自の加工・接合技術で竹を素材とした高品質な椅子やテーブルを開発しました。

竹は木材より硬く弾力性に富む特性を持ちますが、これを巧みに生かした優美な曲線の竹製チェアは国内外で高い人気を誇っています。

地域資源である「真備の竹」に新たな価値を見出し、唯一無二のデザイン家具へ昇華させた好例と言えるでしょう。 - 倉敷ノッティング

– 倉敷本染手織研究所が戦後間もない頃に考案した手織りの椅子敷物(シートクッション)です。木綿糸やウール糸を経糸に結びつけて作る厚手の敷物で、和室で座布団を敷くように椅子に敷いて使用します。

倉敷ノッティング自体は戦前から試作が始まりましたが、戦後に人々の生活志向が洋風化し椅子が普及するとともに需要が増加し、全国に愛用者が広がりました。

住居が和室中心から洋室中心へ移り、畳文化から椅子文化へと移行する中で生まれた民藝家具とも言えます。

70年以上愛され続けているこの椅子敷きは、冬は暖かく夏はさらっとした座り心地で、日常にほっと安らぐ彩りを添える存在です。

近年ではカラフルな新柄も登場し、昭和レトロな雰囲気と現代のインテリアが調和するアイテムとして再評価されています。

現代の視点:椅子文化の成熟と岡山ならではの特色

今日の岡山県において、椅子は学校から職場、家庭に至るまで当たり前の生活道具になりました。

小中学校では高さ調節可能な新JIS規格の椅子が使われ、オフィスでは人間工学に基づく高機能なOAチェアが社員の健康と効率を支えています。

家庭でもダイニングチェアやソファ、学習椅子など用途ごとに多彩な椅子が揃い、世代を超えて椅子に親しむ暮らしが定着しました。

しかしその一方で、岡山にはいまだ和の心が息づいています。伝統行事では正座や畳文化も尊重され、和室と椅子式生活を両立させる住まいも少なくありません。

また、地域の素材・技術を活かした椅子づくりが盛んな点も岡山ならではの特徴です。

前述したように津山の杉椅子、真備の竹椅子、里庄のウォールナット家具、倉敷の手織敷物など、多様なローカル発の椅子文化が花開いています。

これらは単に椅子という家具を提供するだけでなく、地場産業の振興や森林資源の循環、伝統技術の継承といった役割も担っています。

おわりに

日本の椅子文化は、長らく続いた和式床座の生活から明治以降の欧化政策を経て、20世紀後半にようやく国民生活に深く根付くようになりました。

その歴史は比較的浅いものの、現代では伝統的な座敷文化と融和しながら独自の発展を遂げています。

岡山県の椅子文化もその縮図と言え、和洋折衷の暮らしの中から地域ならではの家具産業やクラフトが育まれてきました。

椅子は単なる生活具にとどまらず、人々の暮らしや価値観の変化を映す文化的な存在です。

畳文化と椅子文化が融合した今の日本では、伝統を踏まえつつ快適性や機能美を追求した多様な椅子が作り出されています。

岡山から発信される個性豊かな椅子や家具も、その一翼を担うことでしょう。

先人の残した木工の知恵やクラフトマンシップを活かしながら、これからも岡山の椅子文化は地域の誇りとして受け継がれ、発展していくに違いありません。

参考文献・出典:

◆木と人「日本最古の椅子と椅子の歴史」(2023)

◆ニッポン放送NEWS ONLINE「“畳の文化”の日本人が椅子に座るまで」(2016)

◆学びの場.com「学校家具のトレンドの変遷」(2019)

◆オフィス家具カグサポ「日本人と椅子」(2023)

◆TIMELINE「木工家具制作の裏側と意外と知らない椅子の歴史」(2021)

◆中川政七商店「倉敷ノッティング 70年も愛される理由とは?」(2019)

◆アットプレス「AKASE株式会社プレスリリース」(2021)

◆JRふるさとおこしプロジェクト「津山の魅力を全国へ発信」(2021)

◆瀬戸内民家ジャーナル「真備の恵みに宿る光。竹製家具を世界へ。」(年不明)

キミドリなら何でも揃います

キミドリ各店舗のインスタアカウントをチェック!

ひとり暮らし向けのお手頃でコンパクトな商品から、ファミリー向けのメーカーモノのハイクオリティーな商品まで幅広い品ぞろえの学南町店!

2フロアで構成された店内は、1階と2階でまったく異なる雰囲気。色々なものに触れることのできる倉敷松島店!

尖りに尖ったラインナップで店内をくまなく楽しめる古道具キミドリ!

一般的なリサイクルショップとは一味違う

個性あふれる3店舗、ぜひお越しください!

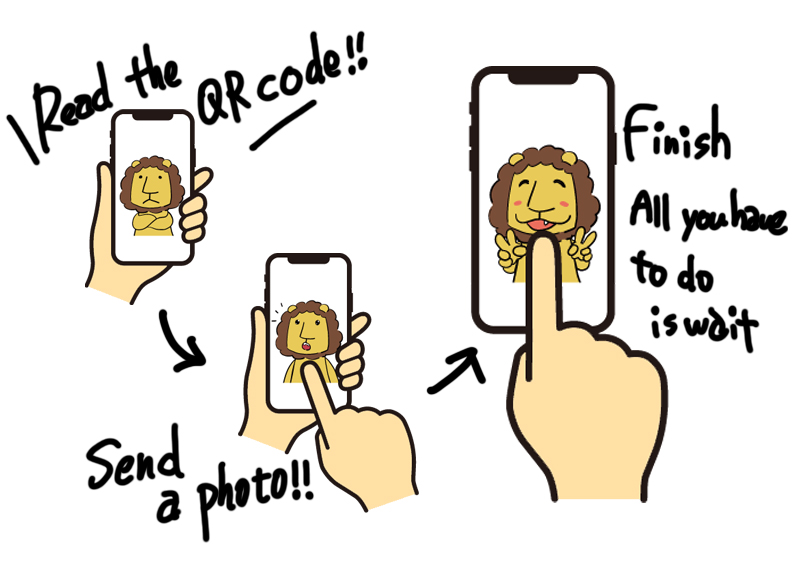

簡単LINE査定でスピーディーなご予約を

買取査定専用公式アカウントに写真を送っていただくだけで最短即日査定!

岡山県内は無料で出張買取いたします。

(一部例外あり)

出張買取の予約まで完結、あとは作業日を待つだけ!

もちろん査定のみのご利用もOK!

まずはお友だち登録よろしくお願いします!